神戸大学の広報活動を一緒に盛り上げてくれるメンバーを募集します!

応募について

●対象:本学に在籍する学部学生または大学院生

●応募方法:説明会に参加(申込みはこちら)→申込書を提出

※お問い合わせはDMまたはメールでお気軽にどうぞ!

X:@KobeU_stu_PRT Instagram:@kobeu_studentpr

【お問い合わせ】

神戸大学総務部広報課広報グループ

TEL:078-803-5106 Email: ppr-stu-volunteer@edu.kobe-u.ac.jp

神戸大学附属図書館は、所蔵する貴重な資料を多くの方に見ていただこうと2004年から資料展を実施しています。今年度は、前身の神戸商業大学が葺合町筒井村(現中央区野崎通)から六甲台に移転、現在の社会科学系図書館本館が竣工して90年の節目の年を迎えることを記念し、当時の図書館や大学内外の姿を所蔵資料を通じて様々な側面から紹介しています。私も本資料展を訪れ、図書館職員の方に案内していただきました。展示には4つのコーナーがありました。

―建築と意匠

六甲台第一キャンパスにある建物の建築様式の特徴や神戸高等商業学校(現神戸大学)の卒業生である洋画家の中山正實画伯が描いた壁画、他大学の図書館との比較が紹介されています。

建築に関する知識を多く得ることができますが、私が特に惹かれたのは、中山画伯によって描かれた壁画「青春」です。本資料展では、『壁画「青春」画稿』が展示されていました。これは長さ15.3mにも及ぶ巻物で、職員の方によると中山氏直筆の一点ものだそうです。「青春」は、社会科学系図書館の正面階段を上がって目の前にある大壁画です。「大学の理想」を示す11個のテーマが設定されており、目の前に立つと学問や真理の探究への熱意が湧いてくるような感じがすると思いました。

―昭和初期の図書館と貴重書

太平洋戦争中に行われた貴重書の疎開事業について説明されています。防空資材の予算書類の展示からは、資材や予算が不足している中、蔵書を戦火から守るため疎開に奮闘した人々の切迫した様子を感じることができました。職員の方によると、ここで展示されている貴重書は館外持ち出し不可で、閲覧するにも特別な手続きが必要になるものだそうです。そのようにして守ってこられた貴重書のうち、今回展示されていたのは、マルクスの『資本論』の初版本と、1641年に刊行されたイギリスの商人ルイス・ロバーツによる貿易に関する図書でした。人々の疎開については知っていましたが、本の疎開については今回初めて学びました。東京の日比谷図書館が行った本の疎開についてのドキュメンタリー映画『疎開した40万冊の図書』(2013年公開)についてのお話も伺いました。

また、前身校からの蔵書印の変遷や、六甲台移転後の図書館の運用規則もあわせて紹介されています。目を引いたのは蔵書印(実物)の展示でした。初期の蔵書印はとても重厚感があり、片手で持つのは難しいだろうなと感じるほど、大変インパクトがありました。

―筒台から六甲台へ

大学昇格や校舎移転の経緯、当時の教員や授業内容、学生生活が紹介されています。特に阪急六甲駅から六甲台へのバス事情が大変興味深いと感じました。現在と同様校舎移転当時も大変混雑していたようなので、普段バスを利用されている方は共感できるのではないかと思います。

神戸商業大学の定期試験で出題されていた問題も掲載されていたので、経済・経営学に興味のある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

―神戸の暮らし

大正後期から昭和初期にかけて神戸の人々の暮らしを彩った文化・娯楽が紹介されています。

本資料展では、パネル展示の他にも関連資料として神戸大学が掲載されている海外の図書館の写真集「Library:The Drama Within」などが置かれています。また、エクスナレッジ社出版の「日本の最も美しい図書館」に選ばれたこともあるそうで、それほど神戸大学の図書館が素晴らしいのだなと感じました。

神戸大学には、社会科学系図書館の他にも、神戸大学本館など5つの国登録有形文化財があります。本展示と共に、六甲台から神戸を一望しながらこれらの建物を見てみるのもよいのではないでしょうか。

本資料展は、在学生・卒業生にとっては自身の大学について深く知るよい機会になるのではないかと思います。また、地域の方にとっても、自分たちの住んでいる街にある大学の歴史を通じて、神戸という街を普段と違った角度から捉えることができるのではないかと思います。ぜひ足を運んでみていただきたいです。

2023年4月3日、自然科学系図書室がリニューアルオープンしました。この記事ではオープン時の記念式典に参加した学生広報チームの一員がその魅力に迫ります。

リニューアルオープンを喜ぶかのようにサクラの花びらが舞う中、自然科学系図書館の記念式典が行われました。まず藤澤学長と土佐附属図書館長のご挨拶後、図書館前においてテープカットで自然科学系図書館の完成を祝いました。

記念式典には、関係者や学生が出席しました。藤澤学長は「総合大学としての強みを活かし、知と人を創る異分野共創を試み、産学官民連携をはじめとする社会との連携を積極的に押し進めている神戸大学で、先端基礎研究を提供・保存するハイブリッド図書館として新しくなった自然科学系図書館が教育・研究に重要な役割を果たすと信じています」と挨拶しました。土佐館長は「皆様のご協力のもと完成できたことを嬉しく思い、感謝申し上げます。改修工事を経て文理融合を越えた異分野共創研究教育グローバル拠点として神戸大学にふさわしい図書館となりました。皆様に親しまれご利用いただける図書館となることを願っています」と述べました。

実際に図書館の方に案内していただき、新しくなった自然科学系図書館を見学しました。4階と3階が以前の図書館とは全く異なっていたため、是非とも足を運んでほしいと思います。ここでは、見学した順に各コーナーについて紹介していきます。

4階

・イノベーションスタジオ:70名~90名収容でき、多目的なプレゼンテーションを行うことが可能になっています。スクリーンがあるため動画を再生することもできます。

・オープンスクエア:ポスター・展示の場としても使用できる場となっています。

・コラボレーションルーム:シックでモダンな会議室となっています。

・ホワイエ:自販機も設置していて待ち合わせや休憩所として利用できます。

・教職員会議室

3階

・畳の空間:椅子に座るばかりではなく足を延ばして勉強することができる空間を創りたいという思いから作られたものだそうです。

・オンラインポッド:完全なる密室とはなっていませんが簡単なテレワークスペースとして使うことができます。

・サイレントスペース:集中して、普段の図書館のような空間で勉強する最適な場所です。パソコンは利用可能となっています。

・ラーニングコモンズ:ホワイトボードが置いてあり、意見交換を行いながら理解を深めることができるようになっています。また、一人で利用する際には、仕切られたスペースがあるため個の空間で勉学に励むことができます。

2階・1階

本・雑誌や理学部、工学部、農学部の蔵書が主となっています。

2階の中庭は飲食スペースとなっており、簡単な軽食をとることは可能だそうです。

図書館の方も、「今まで【図書館=勉強する場所・本を借りて読む場所】という座学的な印象が強いですが大学の方針である異文化共創のコラボレーションになるような【進んでアイデアを出す場】に変わりました」と嬉しそうに話しながら案内してくださいました。

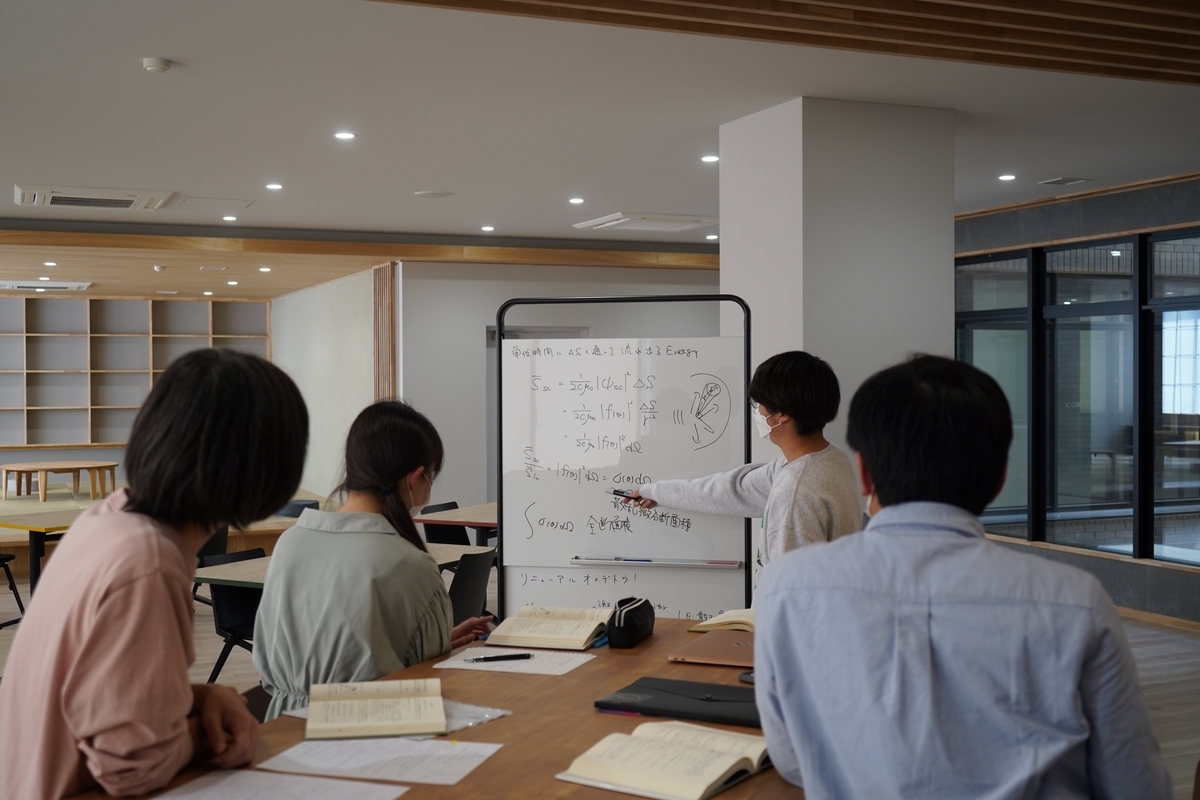

3階のラーニングコモンズにホワイトボードを使いながら意見を出し合い、勉強している理学部新3回生の姿がありました。ホワイトボードに並ぶ数々の公式に圧倒されながらも突撃インタビューしました。学生の一人は、「せっかくなので新しくなった図書館を利用してみようかなと。勉強できるスペースが多くなっており、全然違ってびっくりしました。コロナ禍であったこともあり、話し合うことのできる場所が少ないと感じていた中、大々的に意見交換ができるスペースが増えて嬉しいです」と話していました。

まず、自然科学系図書館が「The 図書館」から「居心地の良いコミュニケーションがとれる空間」に激変していたことに非常に驚きました。蔵書や本・雑誌をスタイリッシュに収納し、スペースを有効活用することによって積極的に意見交換できる場が誕生していました。リラックスして勉強し意見交換をすることによって自身を深めることができる場を提供して下さり、非常に嬉しく思っています。図書館好きな私にとって感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。また、自然科学系図書館は附属図書館の中でもアクセスが良い場所にあるので文理問わず利用してほしいです。SDGs関連など、文系・理系の学生が意見を出し合える空間を作り、そこで生まれたアイデアを発信・実行に移すことで、社会にも貢献できる拠点となる可能性を秘めているのではないかと思いました。様々な方が話し合い、知見を深めている姿を想像すると夢が広がりますね。

1年以上にわたる改修工事を終え、2023年春から利用可能になった神戸大学自然科学系図書館。新学期が始まり、新たなスタートを切る学生たちにとってこの場が支えとなり、ますますの活躍の基盤となることを祈っています。

(経済学部4年・伊藤)

関連リンク

2022年9月、「神戸大学における多様な性・ジェンダーに関する基本方針とガイドライン」が制定され、「神戸大学における学生の通称名等の使用に関する要項」が施行されました。

そんな中、LGBTQIA+を含めた誰もが過ごしやすい大学を目指して、精力的に活動する団体「みんなの神大実現プロジェクト」の伊東さん、神田さん、久保さん(以下、敬称略)に取材しました。

――まず、「みんなの神大実現プロジェクト」の活動内容を教えてください。

久保:「みんなの神大実現プロジェクト」は、神戸大学を、LGBTQIA+を含めた誰もが学びやすく、働きやすく、過ごしやすい大学にするための活動をしています。たとえば、大学の先生や部署・団体に対して要望書や改善案を出したり、イベントに出展したり、学生のニーズや他大学での実施例を調査したりしています。また、ポスターを掲示したり、報道系団体に取材してもらったりもしています。このような活動を通して制度や教職員・学生の意識を変えることを目指しています。

最近だと、通称名を全学規則として認めてもらうための活動に力をいれていました。

学内の掲示板に通称名の全学規則制定を求めるポスターを貼りました!どのような属性であっても、安心・安全に学べる環境を作っていきましょう〜#プライド月間 🏳🌈 🏳️⚧️#Pride2022 pic.twitter.com/ho8oxGEdgA

— みんなの神大実現プロジェクト (@shindaiforall) June 13, 2022

また、1月に開催された神戸大学ビジネスプランコンテストに有志で出場し、ソーシャル部門で優勝させていただきました。

――優勝されたのですね、おめでとうございます。コンテストでは、どのような内容をお話しされたのでしょうか?

神田:「現代版学生自治会」という、今の活動のプラットフォームをサイトにして事業化していくプランを提案しました。サイトに、たとえば「学費が高い」とか「生理用品を無償で配布してほしい」といった困りごとを書きこんでもらい、コメント・いいね機能で学生間の交流を促します。必要があれば、運営メンバーや投稿者が大学に掛けあったり解決法を調べたりして、その結果を共有し、情報を蓄積するということを提案しました。

久保:学生ひとりの活動だと、その人が卒業したら活動がそこで止まってしまうことがあるので、情報や資料を残していくことが大事だと思っています。また、サークルのメンバーだけでなく他の学生とも共有すれば、いろいろな視点や情報が集まって、成し遂げられることも増えるので、もっといい大学になるのではないかと思います。

神田:この活動が審査員の方に評価されて嬉しかったです。企業の役員の方々の前で話すのはすごく緊張しました(笑)。

――団体設立のきっかけについて教えてください。

久保:神戸大学に限った話ではないですが、大学に対して不満や要望があっても、それを言う手段や、誰に言ったらいいかわからないという学生は多いと思います。でも、私は学生と大学が一緒になって取り組めたら、もっと魅力的な大学にできるのにもったいないと感じていました。そのときに、ちょうど学生からの要望であった通称名の使用が許可されたこともあり、団体として活動を始めてみようと思いました。

大学の方からも、ダイバーシティに取り組みたいけど、学生がどんなことに困っているのかわからないという話を聞いたので、お互いにコミュニケーションをとって取り組みを進めたいと思ったのも団体設立のきっかけです。

【イベント情報!】

— みんなの神大実現プロジェクト (@shindaiforall) October 8, 2022

「#レインボーフェスタ 2022」@大阪・扇町公園🌈

スタートしました!!

当団体は【神戸大学有志】として【5-1ブース】にて活動紹介を行っています✨

ぜひお越しください🏳️🌈🏳️⚧️#レインボーフェスタ2022 pic.twitter.com/S6jQoEdP5v

――お二人が参加したきっかけについても教えてください。

神田:大学院の研究室が同じ久保さんに誘われて、参加しました。私は学部生のときは違う大学に通っていて、自分が直接困ったことや要望はなかったのですが、人と話したり、自分について考えたりしていく中で、大学と距離があると感じていました。たとえば女性蔑視なことを含む発言をされたときに、頼るべきところが分からないとか。そんな思いをもちながら神戸大学に来た時に、久保さんから誘われました。草の根の力も信じていたので、学生から声をあげて大きいものに立ち向かうというのがいいな、と思って参加しました。

活動に参加してみて、「声をあげれば変えられる」という経験や、「自分のもやもやを共有できる」という経験ができて、楽しいです。

伊東:私はキャンパスに貼られたポスターを見て参加しました。高校で生徒会に入っていて、ジェンダーレス制服の導入をしようとしたのですが、うまくいきませんでした。でも、大学では、この団体に入って少しずつでも自分が言えば変えられることがある、という経験ができてうれしいです。

久保:きっかけさえあったら、参加してくれるというポテンシャルはあるのかなと思いました。そして実際に何かを変えることができたら、自分達の力を実感できて楽しいですよね。

神戸大学が多様な性に関するガイドラインを制定しました!通称名使用や支援の一覧化は私たちが求めてきたことであり、歓迎します。声をあげてきた当事者と支援者のみなさんのおかげで大学を動かすことができました。一方で、記載のないことや不十分な点もあるので、より一層の対応を求めていきます。

— みんなの神大実現プロジェクト (@shindaiforall) September 27, 2022

――活動を通じて、変化を感じたことはありますか。

久保:通称名を使えるようになったのは大きかったですし、実際変化したことも多いと思います。保護者の方など学外から持ち込まれる相談もあり、期待もされていると感じています。

――今後の取り組みや展望について教えてください。

久保:今後は「神戸大学における多様な性・ジェンダーに関する基本方針とガイドライン」の内容を深めていきたいと思っています。たとえば、通学証明書の性別欄について、他大学では廃止になった例もありますし、JRなど公共交通機関に聞き取りを行っても問題がないという回答を得ています。せっかくポリシーやガイドラインがあっても、活用することがないと権利が根付かないと思うので、それを基にみんなが過ごしやすい大学に変えていきたいです。また、異性愛前提の発言や女性蔑視、といった文化を変えていくことも必要だと思っています。

伊東:個人的には、今後はセクシャルマイノリティの問題だけではなく、生理用品の配布などもできたらいいな、と思っています。他大学で、生理用品を女子トイレに導入した例もあるので、進めていけたらと考えています。

――最後にコメントを頂ければ幸いです。

久保:メディアに出なければならないわけではないですし、興味があったら是非体験に来てください。誰に言ったらうまくいくのか、どこで働きかけたらいいのか、関心を持ってもらうための企画を考えるなど、戦略的な思考が養える団体でもあります。大学自体がダイバーシティを推進していこうという姿勢があるので、私たちの活動もうまくかみ合っていると思います。

伊東:みんなが大学で過ごしやすくなるように、ちょっとずついろいろなことが変えられていると思います。

神田:活動していて、「自分は、困っていないし」と言われることが多いですが、それは特別なことだと思います。大学には、それぞれいろいろな背景を持っていて、困っている人がたくさんいて、また、それを言えない人もたくさんいると思います。困りごとを他人事と思っている人でも、問題を抱えている学生がいる、ということに気づくきっかけになれたら嬉しいです。

○取材をした人のコメント

少しずつでも自分が言えば変えられることがある、という経験は貴重なものだと思いました。神戸大をもっと魅力的にするために自分にもできることを考えてみようと思います。(法2・寺岡)

神戸大学と企業のコラボ商品が販売されているのをご存知ですか?

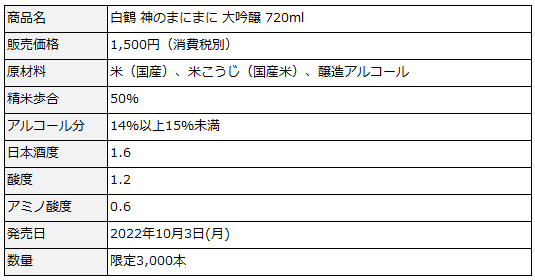

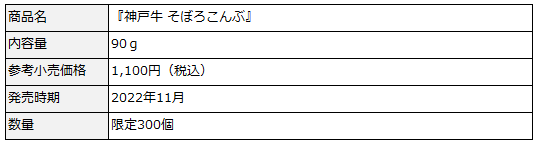

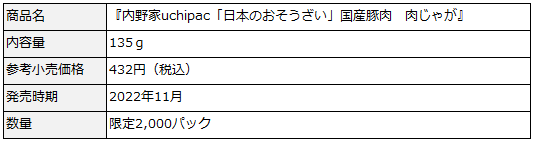

産学連携の取り組みとして、大学の研究成果をいかし、地元の企業と共同で商品開発を行っているんです。今回は、農学研究科附属食資源教育研究センターで栽培・成育された生産物を使った3つの商品を食べてみたいと思います!

飲みやすさ:★★★★★

チョコレートに合う度:★★★★★

お土産にぴったり度:★★★★★

初めての日本酒におすすめ度:★★★★☆

素材の旨み度:★★★★★

そぼろの牛肉感:★★★★☆

ご飯にあう度:★★★★★

関西人に受ける度:★★★★☆

自分へのご褒美度:★★★★★

豚肉の美味しさ:★★★★★

ジャガイモの美味しさ:★★★★☆

味染み度:★★★★★

留学先へ持って行きたい度:★★★★★

いかがでしたか?これらの商品は神戸大学生協の店舗や、各企業のネットショップなどで購入できます。

神戸大学の研究成果、ぜひご賞味ください!

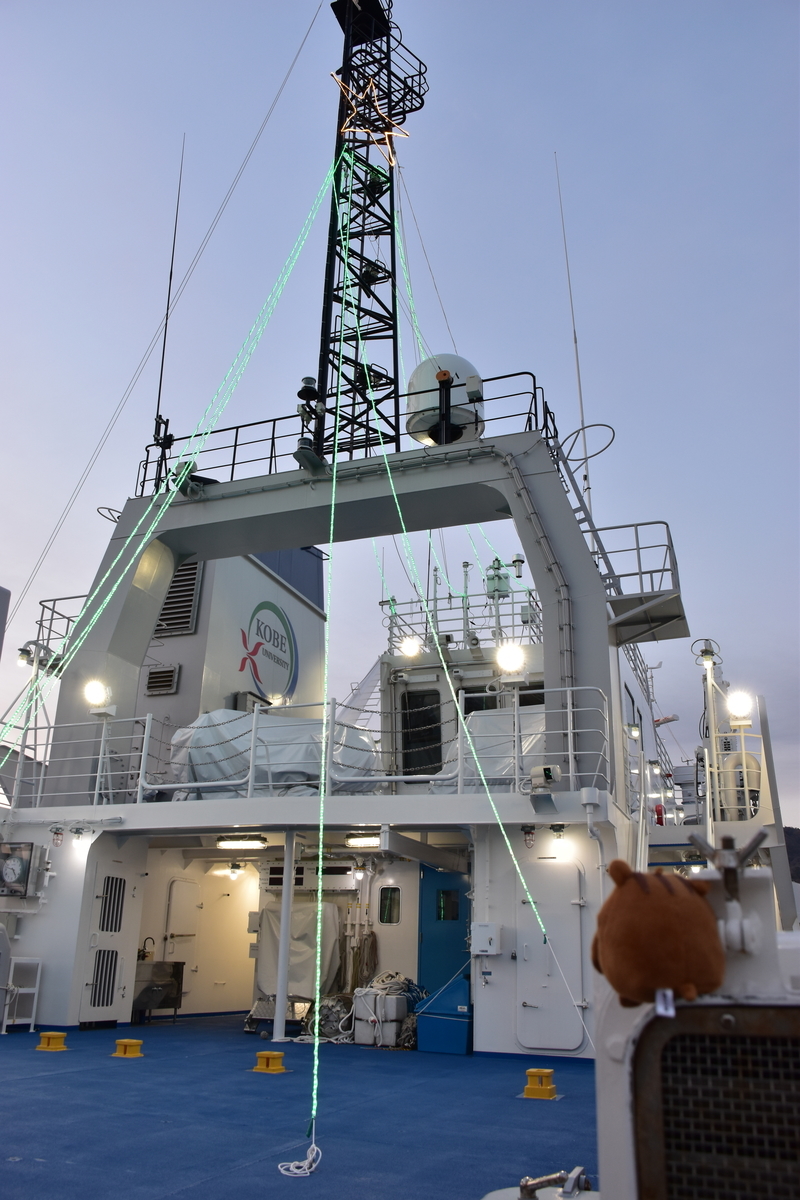

今年の春から深江丸に代わり、神戸大学の新練習船として運用が始まった海神丸。この新しい船のことを多くの人に知ってもらうべく、広報活動が次々と行われているが、最新の活動として「海神丸イルミネーション」が行われているのをご存知だろうか。クリスマスシーズンに合わせて始まったこの試みを調査すべく、深江キャンパスへ取材に向かった。お話を伺ったのは、神戸大学海事科学研究科の藤本昌志教授(海神丸船長)、尾崎高司講師(海神丸機関長)、猪野杏樹助教である。

――海神丸のイルミネーションはどのような経緯で始まったのですか?

藤本教授:やろうと言い出したのは私でした。

猪野助教:海神丸は新しくできたばかりで、知っている人もそんなにいません。皆さんにもっと知ってもらうために何をするかを考えた時に思い浮かんだのが、海技教育機構(練習帆船日本丸,海王丸を含む5隻の練習船を運航し実習訓練を行う国土交通省所管の独立行政法人)の練習船で、白いイルミネーションなどで飾り付けがされていたりするんです。イルミネーションは、練習船が入港することでその港に来てくれる方や、練習船が好きだから見に来てくださるという方へのちょっとしたおもてなしです。海神丸のイルミネーションも同じ理由で、例えば、向かいの人工島にある東灘高校の生徒さんの通学路になっている橋から海神丸を見ることができるので、見て楽しんでほしいという気持ちで行っています。高校生ということで、これから大学受験ですし、海神丸を見てもらって受験の選択肢に入れてもらえたら良いんじゃないかというのも、理由の一つです。せっかく12月、クリスマスということで、ツリーをイメージした緑の電飾にして、高校生や地域の方に「こういう所があるんだ」と知ってもらえたらいいなと思っています。

尾崎講師:船をデコレーションすることは、まちの方々へのリスペクトでもあるんです。満船飾と言って、祝日や大学のイベントの日は、旗を上げて賑やかにしています。「おめでとうございます」という敬意を表すならわしで、電飾もその一つとなっています。前に勤めていた海技教育機構でも、港に着いたら皆さんに目で楽しんでもらうためにイルミネーションを行い、話題作りをしていました。また、海神丸では急にイルミネーションしよう・・と始まった訳ではなく、実は以前からこの船が建造されて(深江キャンパスに)戻ってきた時には旗を上げたり、こどもの日には鯉のぼりを揚げたりしていました。地域で鯉のぼりを揚げてお祝いするのと同じで、この船自身も子供(学生)の成長を願うということでお祝いしていました。そういう感じで、クリスマスシーズンを皆さんに電飾でちょっと楽しんでもらえたらと思います。

――現在はどのようなイルミネーションとなっていますか?

藤本教授:キャンパス内は安全のため立ち入り禁止ですが、21時まで点灯させています。(イルミネーションが始まった12月1日から取材日までの)2週間で、緑の電飾の線を足したり、星の飾り付けを大きくしたりしました。

尾崎講師:あまりギラギラしないように、上品なイルミネーションを目指しました。東灘高校方面へ向かう深江大橋から見るのが綺麗ですが、甲南女子大学あたりの山から見るのも良いかなと思っています。

また、同じく海神丸の広報の一環で学内・学外向けとして12月3日、4日に行われた、学生後援会主催の船内見学会についてもお話を伺った。

藤本教授:学内向けはそれなりに人が集まりましたし、学生向けの回でも他の研究科や学部の方が15名くらい来てくれました。保護者向けの回は、ホームページに案内を載せて3時間くらいで埋まってしまい、日程を一日増やしました。来年も学生後援会があれば開催します。

尾崎講師:他の学部で、海神丸のことを知らない方が知るきっかけになったらいいなと思います。「“海の神戸大学”がありますよ」という具合ですね。

新しい実習船や学部について知ってもらうべく行われている広報活動の中で、クリスマスシーズンに合わせて始まった海神丸のイルミネーション。たくさんの工夫が詰め込まれたイルミネーションは、きっと多くの人々の目を楽しませてくれるはずだ。イルミネーションは12月25日まで、日没~21時。

今年の春から運用を開始した海神丸。その建造が始まったのは、2021年2月、まさにコロナ禍の真っ只中だった。そんな中でも実習が安全に行えるよう、海神丸には様々な工夫が施されている。今回、船内の案内と共に、猪野助教にお話を伺った。

猪野助教:船内の換気システムと船内の人が触れる箇所すべての抗菌コーティングはキャプテン(藤本教授)のこだわりです。どうしても実習になると人が密集するのは避けられない場合があります。そのため対策をする必要があるということで、船内の換気システム、船内全面の抗菌コーティング、各部屋一台の空気清浄機、机を仕切るアクリルボードなどを準備しました。聞いた話によると、換気システムについては、もともとはそういう設計ではなかったみたいですが、新型コロナウイルス感染症が流行り出し、急遽対策をした方がいいとなり、こういう仕様となったそうです。

また、船橋(主に船を操縦する場所)の窓ガラスにはブラインドのような船専用のシェードが窓際に付いている。

猪野助教:紫外線は白内障や緑内障のきっかけになるため目に良くないんですが、船に乗っていると、上からだけでなく海面や船体からも太陽光が反射して届くんです。そのため、陸上で生活するよりも海にいる方が、体に取り入れる紫外線の量は多くなります。航海士だとサングラスを持っている人も多いですが、性能の良いサングラスを持っている学生は少ないので、船に工夫をしています。練習船という特性上、主軸には学生がいるため、「快適に」というところは海神丸の重要なコンセプトの一つで、普通の商船にはない設備もあります。

このように、学生を中心に置き、充実した練習船である海神丸は、すでに学生の学びを支えている。海洋政策科学部の中でも海技ライセンスコース航海学領域に所属する記者は、実習ですでに海神丸への乗船経験があり、その快適さを実感している。このような設備がキャンパス内に備わっていることは、私たちの誇りである。一部の学生しかそのことを知らないのはもったいないと心から感じているので、この記事を含め、広報活動を通して海神丸のことがもっと知られてほしいと思っている。さらに猪野助教は次のように語っていた。

猪野助教:航海士・機関士って、なろうとしても何をしたらいいか分からない職業だと思うんです。ですが航海士・機関士を目指してこの学部で学ぶ学生は、座学はもちろん、海神丸や(深江キャンパス内にある)操船シミュレータ、機関シミュレータでより実践的に学ぶことができ、座学とは違った学びもできるんです。

船や海について実践的に学ぶ環境が最大限に整えられた深江キャンパス。きっと他のキャンパスとは違った魅力が見つかるはずだ。ぜひこの記事を目に留めたみなさんも、一度は深江キャンパスを訪れてみてはいかがだろうか。

海洋政策科学部・深江キャンパス・海神丸の最新情報は以下のホームページから

記事担当:佐伯美喜子(海洋政策科学部2年)

12月3日、神戸文化ホールにて、神戸大学混声合唱団アポロンの定期演奏会が行われました。本公演で引退する学生を含めた現役生だけでなく、OB・OGや客演者も多く参加する大舞台でした。観客席には、OB・OG同士で歓談する人も多く、歴史を感じる演奏会でした。

今回はその定期演奏会を終えたアポロンの部員である松田さん、岩橋さんに取材をしていこうと思います。

岩橋 リハーサルが朝からあって、バタバタしていたので正直疲労困憊でしたが、OB・OGさんとの合同ステージが特に楽しかったです。本番では今回の曲をOB・OGさんと歌うことのできる最後の機会という感覚もなく、普段の練習のような気持ちで挑んだので、終わった後にアドバイスを聞きに行こうとしていました(笑)。

案外あっという間に終わったなと感じています。

松田 OB・OGさんと少ない時間の中、打合せや練習をするのが大変でした。歌の練習自体よりも、それまでの準備で、メールのやり取りなど情報共有が特に大変でした。しかし、練習回数が少なくてもオンラインを活用して、遠方の方でも、各自で練習できるようにしていました。

当日のミックスコーラス企画では、遠方の方や当日参加できない方のために動画を活用しました。バックスクリーンに事前に撮影していただいた歌唱動画を流し、一緒に歌っているようなステージにしたんです。指揮者の方が、リモート企画が得意だったり、動画編集ができる知り合いの方がいたりしたので、人脈をフル活用しました。コロナに負けないぞという姿勢を示すことにもつながったと思います。

【 定演カウントダウン 】

— 神戸大学混声合唱団アポロン (@kobe_apollon) December 2, 2022

💐定期演奏会まであと【0】日💐

団員の集合写真から始まりましたカウントダウンですが、ラストはOBOGさん含めた出演メンバーの集合写真で締めさせていただきます📸

5時間後、皆様にお会いできることを心より楽しみにしております✨#アポロン還暦定演#定演カウントダウン pic.twitter.com/O1yJ1PbpB4

松田 年に何回かある演奏会に向けて、月木土の週3回、合唱の練習をしています。学生の合唱団としてはガチ度が高いのが特徴で、オンオフのメリハリをつけて活動をしています。

合唱用の歌以外にも好きな歌を歌う会をしたり、合宿(※今年は2年振り)では、肝試しや観光をしたりもしています。

松田 もともと合唱の経験はなかったけれど、興味があって入部しました。また、合唱主体のアポロンの雰囲気が自分に合ってそうだと感じたので入りました。

岩橋 元々合唱をやっていて、大学でもやりたいと思っていたので入部しました。向上心をもって取り組みたいと思い、それと同時に競争心が強すぎず、「みんなでうまくなろう」という感じがあったアポロンに入部することにしました。元々は女声合唱をしていたので、混声合唱に不安もあったのですが、紳士的な方が多くて安心したのも大きいです。雰囲気が良い団だと思います。

松田・岩橋 新入生に入ってほしいです!ガイドラインに沿って、感染症対策もしているので、安心して活動できます。人数が増えると歌える合唱曲も増えるので、ぜひ入ってほしいです!

ちょっと興味がある程度の人、合唱曲以外でも歌うのが好きな人、みんなとワイワイしたいなという人も大歓迎です。部員の半数くらいは初心者なので、経験は気にせずに入ってきてほしいと思っています。

顧問の先生曰く、「合唱で鍛えて、通りやすい声ではきはきしゃべることができるようになると就活にも有利!」だそうなので、メリット尽くしです!

合唱だからと身構えずにぜひ興味を持ってもらえたら嬉しいです。

〇取材を担当した学生のコメント

実際演奏会を観に行ったのですが、OB・OGさんが多く、歴史を感じました。また、取材時のアポロンの団員のお二人の様子を見ていると合唱が楽しいということが伝わってきて、こちらも楽しかったです。

(法2・寺岡)